К 180-летию Михаила Павловича Бабыча

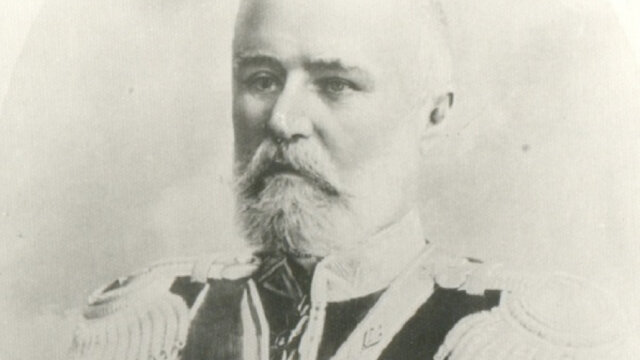

Михаил Павлович Бабыч родился 23 июля 1844 года в станице Нововеличковской Кубанской области в семье дворянина, кубанского казака генерал-лейтенанта Павла Даниловича Бабыча. Его жизнь — показательный пример беззаветного служения Отечеству.

Будущий наказной атаман Кубани пошел по стопам отца. Стал военным. Воспитывался в воронежском Михайловском кадетском корпусе, а после его окончания учился в Кавказской учебной роте. Начал строевую службу в 1862 году. Казак высоко нес честь русского офицера. Михаил Бабыч проявил свои лучшие военные качества: храбрость, чувство товарищества (сам погибай, а товарища выручай), находчивость, выдержку, хладнокровие, умелое управление воинской частью — в годы Русско-турецкой войны.

Герой Русско-турецкой войны, где Русская армия проявила свои лучшие боевые качества — побеждать врага не числом, а умением, Бабыч среди прочих многочисленных турецких городов и сел брал город Карс, а потом по прошествии времени был губернатором Карсской области. В 1877 году, в разгар Русско-турецкой войны, он воюет в звании капитана. В 1880 году Бабыч уже участвует в труднейшем походе в Среднюю Азию.

В 1889 году ему присваивают звание полковника. В 1899 году многоопытный Бабыч в звании генерал-майора назначается помощником наказного атамана Кубанской области. В 1906—1908 годах он становится начальником Кубанской области и наказным атаманом Кубанского казачьего войска. Простой в общении, умелый администратор, он пользовался любовью казаков. Казаки называли его родным отцом. Интересно, что он совершенно не считался с личным временем. Всего себя отдавал службе. Приведу только один пример. Михаил Бабыч одевался скромно: в обычную темно-серую черкеску при черном бешмете. Принимал посетителей каждый день, невзирая на личный статус посетителей. Принимал без выходных. Пример для нынешних руководителей разных рангов. Не любил торжеств, особого к себе внимания. Потому не праздновал свое 70-летие и 50-летие своего служения Отечеству в офицерских чинах.

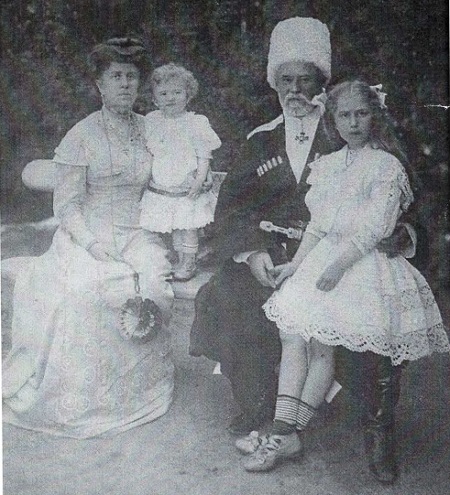

Вся жизнь Михаила Павловича Бабыча принадлежала армии. Иной он и не мыслил. Но в пятьдесят лет, в 1994 году, в Эривани познакомился с 25-летней учительницей — столбовой дворянкой Софьей Иосифовной Сташевской, дочерью статского советника и дворянина. И женился на ней. Брак оказался на редкость счастливым, несмотря на большую разницу в возрасте. В семье родились две дочери.

Наше время — пора жестких прагматиков. Даже дети играют на смартфонах в банкиров и предпринимателей. Ушло время романтиков, мечтателей, поэтов. Молодежь читает книги — справочники по ведению бизнеса.

И тем удивительнее, когда узнаешь, что и в непростые времена были и есть люди с золотыми сердцами. Как самородки. А они и есть самородки, умудрившиеся появиться вопреки времени рассудочных людей, порой готовых загрызть друг друга за копейку. Тем они удивительнее. Как цветы на мусорной свалке, где они не должны цвести. Но они цветут и поражают самые черствые сердца.

Этот год объявлен в нашей стране Годом семьи. На фоне кризиса семейных отношений в наше время нелишне вспомнить крепкую, нерушимую семью генерала Бабыча, в которой всегда царили мир, покой и согласие, уважение друг к другу.

Бабычи истинно православные люди, полные сострадания к страждущим, готовые отдать последнее, только бы облегчить чью-то боль, сделать мир чуточку добрее.

Такие люди были во все времена. Их всегда было немного. Много солнц на небе не бывает. Но они были и освещали дорогу тем, кто был в ночи.

В России таких людей, которых называют благотворителями. Не хочется употреблять заморское сухое, как вобла, слово «меценаты», когда есть очень точное русское слово «благотворители». А они и есть таковые. Творят благо.

Особенно щедрой на благотворителей в России была последняя четверть девятнадцатого и первое двадцатилетие двадцатого века, пока не грянули войны и классовые смуты.

На Западе удивлялись: русские богачи ненормальные. Раздаривают свои богатства, нажитые непростым трудом. Им на Западе никогда не понять русскую душу. Один западный дипломат однажды откровенно высказался: «Русские выигрывают сражения на поле боя и проигрывают на поле дипломатии». Он прав. Русские имеют сострадание к проигравшим. Что совершенно несвойственно нашим оппонентам с другого берега. Неслучайно нашу страну с незапамятных времен называют святой Русью. Не только за множество белых храмов, но и за величие души, свойственной ее лучшим людям».

Среди них — Иван Абрамович Морозов, поддерживавший гениального Марка Шагала, непонятого у нас и уехавшего за границу. Мне довелось стоять у дверей Ватикана и рассматривать двери как великую картину мироздания. Когда-то эти двери святого престола обветшали — и Ватикан объявил международный конкурс. Его выиграл Марк Шагал. Интересно, мы привыкли отождествлять с Ватиканом, церковью вообще так свойственный им здоровый консерватизм. Странно, если было бы по-другому. Церковь живет вне времени. Вечно. Зачем же суетиться, бежать за изменениями в мире?

И тем не менее двери Ватикана — плод двадцатого века, как это ни удивительно. Сочетание реализма и модернизма. Сочетание у Марка Шагала поразительное. Цельное. Гармоничное. Гармоничнее не сделаешь.

Впрочем, мы несколько отвлеклись. Хотя какое же это отвлечение? Не поддержи Иван Морозов сверхталантливого Шагала — и мир никогда бы не узнал талантливого художника из провинциального Витебска. А так благодаря Ивану Морозову миллионы паломников со всего мира входят в парадные двери Ватикана, как в божественную обитель, через двери Шагала. Однажды вошел и я. Но прежде чем переступить порог собора Святого Петра, надолго застыл у творения великого мастера. Неплохое, прозорливое вложение Морозова, не правда ли?

Можно вспомнить еще Третьяковых, купцов Бахрушиных, Щукина, многих других бескорыстных благотворителей, людей щедрого и отзывчивого сердца.

Русские купцы, благодаря своему бескорыстию, приобрели и сохранили для России бесценные сокровища отечественной и мировой культуры. Подают нам удивительные примеры служения Отечеству, людям. Среди благотворителей можно по праву назвать и Софью Бабыч.

К сожалению, человеческая память коротка. Многое быстро под давлением обстоятельств, событий забывается. А есть вещи, события, обстоятельства, люди, которые не должны забываться. Они как вечное напоминание нам, живущим, что не хлебом единым жив человек. И что главное не то, что тебе дают, а то, что ты даешь людям.

Семья Софьи Иосифовны осела в Баку. В то время это был нефтяной Клондайк. Родители позаботились, чтобы их дочь Софья получила хорошее образование. Она воспитывалась в бакинском женском учебном заведении. После окончания восьми классов Софье было выдано учительское свидетельство, дающее право на преподавание в школах и гимназиях.

Софья отправилась преподавать географию в женской прогимназии в далекий от Баку глухой дагестанский городок Темир-Хан-Шуру. И проработала там с 1891 по 1894 год. Начальница прогимназии княгиня Аделаида Львовна Накашидзе видела, что девушке уже давно пора быть замужем, и решила устроить ее судьбу. В Эривани в это время находился герой Русско-турецкой и Кавказской войн, потомственный казак, блестящий офицер, за храбрость и умелое руководство войсками удостоенный многих государственных наград, полковник Михаил Павлович Бабыч. С ним княгиня и познакомила Софью Иосифовну. Михаил Бабыч был намного старше Софии. Но, похоже, ни Софью, ни Михаила разница в возрасте не смущала. Бабыч был рад предложить руку и сердце умной, знатной по крови красавице. И увез ее на Кубань. В браке Софья родила двух дочерей — Елену и Екатерину. Позже Софья Иосифовна запишет в своем дневнике, что годы замужества были самыми счастливыми в ее жизни.

В эти же годы начинается благотворительная деятельность Софьи Иосифовны. По ее инициативе на базе музыкальных классов было создано Екатеринодарское музыкальное училище, распахнувшее свои двери для учащимся восьмого сентября 1909 года.

С пятнадцатого мая 1908 года София Иосифовна была избрана почетной попечительницей первой екатеринодарской гимназии. В том же году она становится попечительницей Кубанского войскового приюта для девиц и председателем Кубанского местного управления Российского общества Красного Креста.

В 1907 году, видя, что в лазарете не хватает места для лечения больных, начинает хлопотать о выделении земельного участка под строительство нового кирпичного здания лазарета. И оно было построено.

В 1914 году Екатеринодар посетил император Николай Второй. Он пришел в восторг от современного состояния лазарета на пятьдесят коек. Сюда поступали с фронта отравленные газами солдаты и офицеры. И все до одного были излечены.

Государь за такое излечение раненых удостоил Софью Иосифовну большой серебряной медали для ношения на владимирской ленте. А императрица Мария Федоровна вручила Софье Иосифовне знак отличия Российского Красного Креста — золотую медаль с надписью «За заботу о больных и раненых воинах».

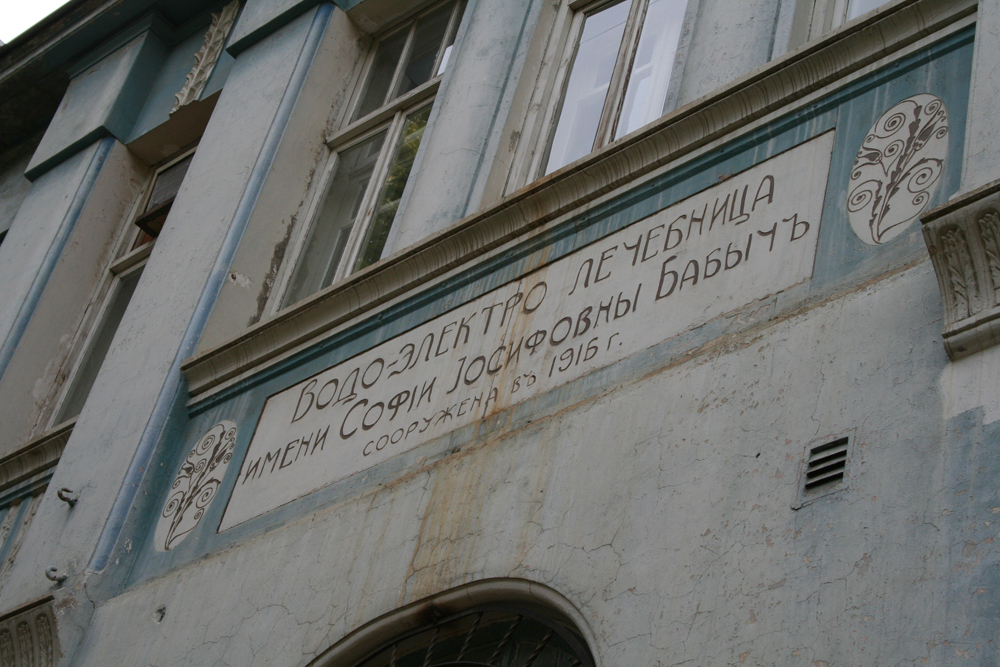

По инициативе Софьи Иосифовны попечительский совет Кубанской общины сестер милосердия решил собрать между собой средства и на собранные средства построить новое здание для водолечения. Удалось собрать около ста тысяч рублей. Большую часть этой суммы составили вложенные личные средства семьи Бабыч.

Двадцать седьмого марта 1916 года было начато строительство здания водолечебницы, а уже в декабре водолечебница приняла первых раненых. Водолечебнице было присвоено имя Софьи Бабыч «в ведение ее заслуг».

Большую работу проводила Софья Иосифовна по организации помощи детям-сиротам и неимущим детям в городах и станицах Кубанской области.

При участии атамана Бабыча и его супруги в Екатеринодаре открылся дом для беспризорных детей — жертв войны — с ремесленной школой.

Михаил Павлович Бабыч руководил Кубанской областью с 1908 года по март 1917-го. Поддерживал благотворительные акции супруги. И сам как губернатор и атаман делал немало для увековечения истории Кубанского казачьего войска.

Седьмого июля 1908 года Бабыч издал приказ «учредить Кубанский этнографический и собственно исторический музей в городе Екатеринодаре».

В станице Таманской по его распоряжению в 1911 году был возведен памятник первым запорожцам, высадившимся на Кубани.

Михаил Бабыч председательствовал в комиссии по возведению памятника Екатерине Второй.

Вся эта многообразная благотворительная деятельность была прервана Февральской революцией. Временное правительство отправило Михаила Бабыча в отставку. Он уехал с семьей в Пятигорск переждать смутные времена. К сожалению, за февральскими событиями последовал Красный Октябрь. Михаил Бабыч, последний атаман Кубанского казачьего войска, был жестоко убит большевиками седьмого августа 1918 года.

В апреле 1919 года прах атамана Михаила Бабыча был перевезен из Пятигорска в Екатеринодар и предан земле с воинскими почестями в усыпальнице собора покровительницы Екатеринодара — святой Екатерины.

В том же году Софья с дочерьми покинула Россию. Но ее благие дела не забыты. О них и о ней, равно как и о последнем наказном атамане Кубани, в крае помнят как о людях большого сердца и души и чтят их. Одна из улиц Краснодара носит имя Бабыча.

Виктор БОГДАНОВ